挿絵とあらすじで楽しむお伽草子 第3話 烏帽子折草子

挿絵とあらすじで楽しむお伽草子

あらすじは、古文は苦手、何を言っているのかさっぱりわからない、でもお話の内容は知りたい、という方のために、わかりやすさを一番に考えました。厳密な現代語訳というわけではありませんが、お話の雰囲気が伝わるように工夫してあります。

第3話 烏帽子折草子

■ 上巻 ■

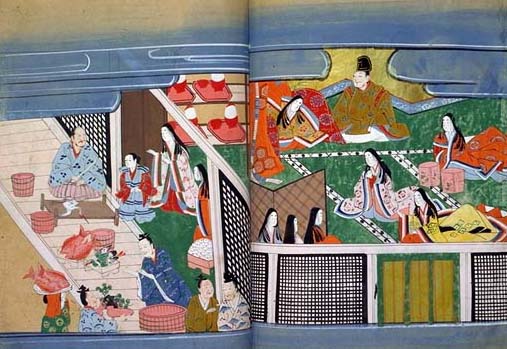

安元元年三月中旬のこと、源義朝の息子、牛若は住み慣れた鞍馬寺を旅立ちました。奥州へ下向して平家討伐の機会を待つためです。案内人となる金売り吉次(きちじ)と合流しました。吉次の下人に扮して奥州を目指します。

その日は鏡の宿(しゅく)に泊まることになりました。遊君の吉祥が前を中心に、吉次を囲んでの酒盛りが始まります。

一方、牛若は人目を避けて、ただ一人切戸のわきにたたずんでいました。

すると平家の侍たちが早馬にのって触れ回っているのが聞こえます。

「この辺りを通る十六、七歳の稚児を連れて上洛した者には、身分によらず勲功を与えよう。」

牛若を探しているのにちがいありません。

これを聞いた牛若は、

「口惜しいこと。この広い世間に牛若の身の置き所などないのだ……。

まてよ、今平家の侍たちは稚児を探せと言っていたではないか。それならば成人男子となって逃れよう。」 と考えました。

元服して成人男子となるためには烏帽子が必用です。下女から向かいに烏帽子折の五郎大夫がいると聞いた牛若は、早速訪ねます。

「吉次にお供して下向する者でござりまする。烏帽子が必用ゆえ参りました。」

「冠者殿のお好みはどういった烏帽子か。」

牛若ははたと困ってしまいました。烏帽子などはただ黒いだけのものと思っていたので、色々な種類があると聞いてもどれを頼んでいいのかわからないのです。

「そういえば、われらが先祖の烏帽子は左折りだと聞いていた。牛若も左折りを付けることにしよう。

のう、大夫殿、この冠者の所望は左折りの烏帽子でござります。」

けれどもこれを聞いた烏帽子折は急に不機嫌になりました。

「何という身の程知らずの冠者よ。左折りの烏帽子を付けることのできるのは、源義朝のご子息たちに限られているというのに、冠者のような商人の下人が所望するとは何たることか。」

牛若は内心おかしく思うのですが、

「仰せの通りではございますが、奥州下向の関所で左折りを付けていると人に見とがめられたら、『都で泊まっていた所に古い烏帽子があったのでもらって来たのだが、左折りも右折りもわからずに付けていた。人に見とがめられるようなやっかいな烏帽子なら、この関所に預けて行こう』と答えれば、大夫殿が非難されることもありますまい。」

と答えます。大夫はこの言葉を聞いて、

「面白いことを言う。さだめし何か訳があるのじゃろう。」

と思い、牛若の所望の通りに烏帽子をあつらえてくれました。

出来上がった烏帽子を見た牛若は、

「良い烏帽子でござるが、ただ一つ問題がございまする。」

「一体どこに問題があると仰せじゃ。」

「烏帽子に問題はありませぬが、この烏帽子の代金を持ち合わせていないことが問題でござる。」

「仰々しいことをおっしゃる冠者かな。吉次殿は一年に一度上洛されるので、この宿所を二度通られる。そのお供の冠者殿じゃ。お気になさいますな。餞に差し上げよう。」

牛若は、内心、

「何とえらそうな言い方よ。牛若が世に出た時に、烏帽子をただで受け取ったと言われるならば、家の汚名ともなるであろう。烏帽子の代金として刀を置いていこう。」

と考えて、源氏重代の宝である刀を取り出し、

「のう、太夫殿。今はこの刀を置いていくが、これを烏帽子の代金とは思し召すな。来年奥州から良い馬を連れて参りましょう。」

と、刀を渡して宿へ帰って行きました。

その後、烏帽子折は女房に刀を見せます。

「長年烏帽子を折って生きながらえてきたが、神仏が哀れみたもうたのであろう、このような刀を賜った。見よ、すべて金でできているぞ。都で売れば一生楽ができるぞ。」

ところが女房は刀を一目見るなりさめざめと泣き出しました。

烏帽子折は、

「夫が宝を手に入れたというのに、女房が泣くとは何事じゃ。」

と腹を立てます。

「今となっては隠し立てはいたしますまい。先ほどあなたが烏帽子を誂えて差し上げた冠者殿は、わたくしの三代の主君にあたる方でございます。その刀は源氏の重代の宝の刀。実はわたくしは義朝の身内、鎌田の妹なのでございます。義朝殿が亡くなって身の置き所がなくなり、あなた様と夫婦となりました。すでに九年が過ぎています。この九年の情けにわたくしにその刀を下さいまし。奥州への餞として若君に差し上げとうございます。」

烏帽子折はこれを聞いて、共に涙を流し、女房に刀を与えました。

女房は喜んで刀を持って吉次の宿を訪ねました。

「さきほど烏帽子を誂えられた冠者殿にお話があります。」

と言って中へ入ると、牛若と対面します。

「牛若殿、わたくしは先年義朝殿のお供をして内海で亡くなった鎌田の妹にございます。面目なくも生きながらえて、烏帽子折の妻になってから九年になります。その九年の情けに夫から刀を賜り、若君の餞にとここまで参りました。その烏帽子をお貸し下さい。紐をつけて差し上げましょう。」

女房は紐を結びあげます。

「なんと立派なこと。この烏帽子をお付けになって奥州へ下向なさり、秀衡を頼りに数万の軍勢を率いて平家を滅ぼし、再び源氏の御代をお築きあそばせ。」

と言うと、宿へ帰って行きました。

牛若は、

「門出にあたって家来に巡り会うとはめでたいことだ。

それにしても烏帽子を付けて元服するには二人の烏帽子親が必要と聞く。さて牛若は誰を烏帽子親にしようか。

そうじゃ、我らが先祖は八幡、賀茂、新羅明神を親とされた。牛若もそれに倣って、氏神である八幡と、長年住み慣れた鞍馬の毘沙門天を烏帽子親としよう。」

と、太刀を多聞天の剱、刀を八幡に見立て、柱に立て、自分で元服の儀式を執り行いました。

「これからは源九郎義経と名乗ろう。」

世が世なら、天下の侍たちが駆けつけてくるはずの元服を、たった一人でなさるとは、めでたいとはいえ、何とおいたわしいことでしょう。

牛若は烏帽子を付けて吉次の前にかしこまりました。吉次はこれを見て驚きます。

「冠者殿は烏帽子を付けておられるが、元服の烏帽子親には誰を頼んだのじゃ。」

「人々が烏帽子を付けているのがあまりうらやましいので付けたまでです。おっしゃる通りまだ名前をいただいておりません。今は吉次殿を天とも地とも、父とも母とも頼りにしております。名前をつけて召し使って下さい。」

「今日からは『京藤太』と呼ぼう。吉次の刀を担いで下向されよ。」

牛若殿は父義朝の太刀を担ぐと思って吉次の太刀を担ぎ、奥州へ向かいました。

吉次一行は常陸の青墓の長者の館に着きました。この長者は義朝に金五十両、馬十匹献上した者でした。

青墓の遊君が吉次をもてなします。吉次は得意げに牛若を呼び出し、遊君たちにお酌するよう命じます。

お酌などしたことがない牛若は、お酒をこぼしてしまいます。怒った吉次は牛若を座敷から追い出します。牛若はしょんぼりと退出しました。

浜千鳥の局という一人の遊君が、遊君の長のところへやってきました。

「新参者の京藤太と申す者が笛を腰にさしていますわ。」

これを聞いた長は、

「吹けばこそ笛をさしているのでしょう。一曲所望してごらんなさい。」

と言います。浜千鳥の局は牛若に、

「遊君の長よりのご所望です。お腰の笛を一曲お聞かせ下さいまし。」

とお願いしました。牛若は一度は辞退したものの、笛を取り出して吹き始めました。その美しさといったら喩えようもありません。長は感心して、牛若に盃を賜います。

さて、宴果てて浜千鳥たちはさきほどの牛若の笛のことを噂します。

「さきほどの京藤太と申す者は美しいだけでなく、笛も上手でしたわねえ。ただ、笛の名前を『草刈り笛』と言っていたけれど、聞いたことがないわ。おかしな名ね。」

と言って、浜千鳥たちは笑うのでした。

これを聞いた遊君の長は、

「あきれたこと。お前達は草刈り笛のいわれを知っていて笑うのかい。よしよし、草刈り笛の由来を聞かせてあげよう。」

と言って話し始めました。

昔、用明とおっしゃる天皇は、十六になるまでお后をお持ちではありませんでした。ある時、公卿や殿上人たちが、六十六本の扇に美しい女人の絵をかかせ、それを国々に遣わして、どのような身分であってもよいから、この絵の女人に似ている者がいれば、帝のお后にしようとお触れを出しました。それでも扇に似ている娘はみつかりません。

ところが豊後の国に、まの長者と呼ばれる長者がおりました。四十歳になるまで子供に恵まれなかったので、内山の観音様にお祈りすると、その甲斐あって玉のように美しい女の子を授かりました。玉よの姫と名付けて大切に育てます。

その姫が十四歳の時に、例の扇のお触れが下されました。姫君は扇の絵が妬むほどの美しさです。すぐにその旨を内裏に報告しました。

帝は玉よ姫を一の后にしようと、早速勅使を下します。しかし長者にとっては大事な一人娘です。たとえ宣旨であっても手放すつもりはありません。帝の宣旨をお断りしました。

すると帝は、

「それならば芥子の種を一万石、今日中に内裏に献上せよ。それができないなら姫を差し出せ。」

と、重ねて宣旨を下しました。困り果てた長者は、姫を内裏に差しだそうとします。すると女房は、

「ご心配なさいますな。こんなこともあろうかと、東南の倉に芥子の種を集めてあります。一万石どころか十万石はありましょう。」

と答えます。長者はよろこんで車に芥子を積み、その日の内に内裏へ献上しました。

「今度は両界曼陀羅を献上せよ。」

再び宣旨が下りました。両界曼陀羅は仏が浄土で蓮の糸を使って織るものです。人間である長者が手に入れられるはずもありません。長者夫婦は困ってしまいました。

すると長者夫婦の曉の夢に観音が現れて言いました。

「汝の娘はわたしが与えた子供である。手放させるのも不憫なゆえ、仏たちを請じて汝の邸で曼陀羅を織るぞよ。聴聞するがよい。」

長者夫婦はお告げを聞いて、仏たちが曼陀羅を織る音を聞いていると、まるで御法のようです。そうこうするうち両界曼陀羅が出来上がりました。長者は喜んで内裏に献上します。

帝は、

「長者は仏であったのか。」

と驚きますが、玉よ姫への恋心は今さらどうしようもありません。とうとう、

「仏の娘に恋をしてしまったのだ。帝の位も惜しくはない。」

と、位を下りて、豊後の国へ向かいました。十八日かかって豊後の国に到着します。

■ 下巻 ■

帝はある小さな家に立ち寄って、一夜の宿を借りることにしました。宿の主人は帝を見て、不思議に思います。

「なんと美しい若者よ。御身はどこからおいでじゃ。」

「行方も定めぬ旅の修行者にございます。」

「いやいや、つつみかくしなさいますな。」

「実は都の者でございます。」

「都の人がなにゆえこのような遠い国まで来られたのじゃ。」

「どこかにご奉公したいと存じます。」

「それでは長者殿に申し上げよう。」

宿の主は早速長者にこの由を報告しました。長者はすぐに対面します。

「なんと美しい若者よ。どこからおいでじゃ。」

「都からにございます。」

「名は何とおっしゃる。」

「『山路(さんろ)』と申します。」

「変わった名前じゃのう。のう山路殿、わしは千頭の牛を持っているが、中に一頭、舎人達がもてあましているあめ色の牛がおる。今日からは山路殿に預けるゆえ、草や水を与えてやってくれ。」

なんとおいたわしいこと。帝は承って、朝には牛を引いて野へでかけます。他の舎人達は手慣れた様子で草を刈っています。けれども帝は草など刈ったことがありません。牛に寄りかかって笛を吹いています。

牛も畜生とはいえ、心あるものなのでしょうか、帝の笛を一心に聞いています。舎人達は、聞いたこともない笛の音に感心しています。

「山路殿の吹くのは何ぞや。」

「横笛と申します。」

「何とおもしろいこと。山路殿、草刈りは我らにお任せあって、笛を吹いて下され。」

帝は一度も草を刈らずに、笛を吹き続けます。この用明天皇が恋のためにお吹きになった笛を『草刈り笛』というのです。

さて、都では帝が行方不明と大騒ぎになっていました。公卿殿上人が集まって、陰陽道の博士を呼んで占わせます。

「八月十五日に宇佐八幡の御前にて放生会を行い、筑紫豊後の国のまの長者にこの神事を勤めさせれば、帝は都へお戻りになるでしょう。」

急ぎ筑紫に使者が遣わされ、長者の家の前に祭礼を行う当番であることを示す榊が立てられました。驚いたのは長者です。

「これはどうしたことか。」

「八月十五日に宇佐八幡で放生会を執り行うように。」

「それはどのようなものでしょう。」

「職掌、国掌、神官、宮人、八人の八乙女、五人の神楽男に鼓を打たせ、鈴を振らせ、競馬、上馬、神子のむら、獅子、田楽の後、流鏑馬を行うのじゃ。」

長者は、これは一大事とばかりに、近隣をたずねまわり、神事の用意を揃えましたが、流鏑馬というものだけは揃いません。長者は千人の舎人たちを集めて、

「お前達のなかに、流鏑馬というものを知っている者はおらぬか。」

とたずねます。

「ご主人様がご存じないものを、どうしてわたくしたち舎人ごときが知っておりましょう。」

「それもそうじゃ。しかし山路は都の者と聞く。流鏑馬というものを知っているのではないか。もし流鏑馬を立派に勤めさせてくれれば、どんな身分の者でも構わない、この長者の婿にしよう。」

山路はにっこりと笑って答えます。

「流鏑馬は大変たやすいことでございます。神前では三町の馬場を設けて、三つ的を立てて、それを射るのです。」

「なるほど。ではこの流鏑馬の神事を立派に勤めれば、長者の婿にして、財(たから)の倉もろともとらせよう。」

長者は固く約束しました。

八月十五日になりました。宇佐八幡は多くの見物客でごった返しています。長者夫婦も桟敷を構えて見物します。

神事はつつがなく進んで、とうとう流鏑馬が始まります。帝は美しい装束をつけて、鹿毛の馬にゆらりと飛び乗りました。

馬場を一度走ります。そして再び馬場の入り口に戻ると、今度は走りながら的をねらいます。

一の的は的中、二の的も打ち抜きます。

最後の三の的を射ろうとしたその時です、神殿がにわかに震動し、白い水干に立て烏帽子をつけ、金の杓を持った八幡神が現れました。白州に畏まって帝に申し上げます。

「これはいったいどうしたこと。天下の帝がおん自ら神事をおつとめになるとは。これではわれわれの苦しみが増すばかり。今はもう都へお帰りくださいませ。」

これを聞いて長者夫婦は桟敷から転げ落ちます。

「何としたこと。帝を三年も召し使ってしまったとは。」

涙を流して後悔します。

「苦しゅうない。汝の娘を恋するがために、三年の間奉公したのじゃ。今は姫を差し出すがよい。」

「かしこまりました。」

宇佐八幡に結ばれて、玉よの姫は十六歳、用明天皇は十八歳で、二人連れだって都へ還御となりました。玉の台で深い契りを結びます。

その後、聖徳太子という御子をもうけられました。聖徳太子は我が国に仏法をお広めなさいました。

玉よの姫は聖観音、用明天皇は阿弥陀如来、聖徳太子は求世観音の化身でした。

「この用明天皇が恋のために吹いた笛を『草刈り笛』というのじゃ。お前たち、よく知らないことを笑うのではないぞ。」

遊君の長者は話し終わりました。

長者は浜千鳥を呼ぶと、

「先ほど笛を吹いた京藤太とやらは、思えば見所のある若者じゃ。こちらへ連れて参れ。」

と命じます。浜千鳥は牛若を連れてきました。

遊君の長者は牛若の様子を見て不思議に思います。

「不思議なこと。そこにそうして座っておられるご様子は、義朝殿そのものじゃ。目の辺りは悪源太殿、声は朝長殿にそっくりだこと。もしや源氏にゆかりの人ならば、名を名乗られよ。」

「わたくしはたいした身分のものではございません。京都は三条よね町に住む下郎にございます。」

「隠し立てなさいますな。わたくしは義朝殿の妻でございます。万寿の姫と申すのは、義朝殿の忘れ形見。今はいらたか寺で出家として暮らさせております。

あちらに光堂を建てて阿弥陀三尊を安置してございますのは、義朝、悪源太、朝長の生前の面影をうつしたものでございます。もしも源氏ゆかりの方ならば、お焼香なさいませ。」

義経はこれを聞き、もはや隠すことはかなわぬと思います。

「何を隠そう、わたくしは義朝には八男、常磐には三男にあたる鞍馬の牛若でございます。」

「さては牛若殿にあらせられたか。まるで義朝殿にお会いしたような心地がすることよ。」

「わたくしは二歳の時に別れた父上のことを少しも覚えておりませぬ。しかしただいまのお話をうかがって、冥土の父上を拝むような気がいたしました。おなつかしや。」

牛若は長者の袂にすがりついて涙を流します。二人抱き合って涙にむせびます。

長者は浜千鳥に牛若を御堂へ案内させます。御堂へ入ってみると、たしかに義朝、悪源太、朝長の御影をうつした阿弥陀三尊が安置されています。牛若は焼香して、

「不思議にも牛若は吉次の太刀を担いで陸奥へ下ることになりました。どうか道中の守護神となってください。」

と祈ります。慣れない旅の疲れで礼盤(らいばん)をまくらに、うとうとと眠り込んでしまいました。

すると、鎧を着た義朝、悪源太、朝長父子が枕がみに立ちました。

「よくぞ吉次に伴い奥州に下向することを思い立った。吉次、吉門、吉六兄弟三人の言うことを、われら三人が言うと思って、西を東と言われても、北を南と言われても背くでないぞ。

そうそう、忘れるところであった。盗人たちが吉次の荷物をねらって青野に集結し、夕方には押し寄せて来よう。用心してかかれ。われわれ三人も草葉の陰から力を貸そう。

まだこうしていたいが、もう修羅が始まる。さらばじゃ。牛若よ。」

牛若は夢心地に、

「ああ、もし、もうしばらく……。」

と、鎧の袖にすがりついたかと思えば、御影の袖にとりついていたのでありました。牛若は対面の短さに涙を流しました。

さて、夢想にあった盗人のことを思いだし、邸に戻ることにしました。鎧を付け、太刀を腰に差して厳重に武装します。太刀を腹の上に置き、左足を伸ばして右足を立て、左目が寝眠っているときには右目がしっかりと天井をにらんでいるというふうに、油断無く見張っています。

さて所は変わって青野が原では盗人が集まっておりました。熊坂の長範(ちょうはん)を筆頭に、親子眷属が総勢三百七十人以上です。三方に幕を張り巡らし、酒盛りの真っ最中です。

「われらの酒を飲むのではない、吉次の荷物を飲むのだ。」

盗人達は大いに盛り上がっています。

すると長範は盗人達を叱責します。

「お前達は一体どんな覚悟があって酒盛りをしているのじゃ。さあさあこの長範が盗みを始めた由来を語って聞かせよう。

わしの親は越後と信濃の境、熊坂というところに住んでいた。まるで仏のような正直者でのう。ところがわしは七歳の時に岡野郷というところで伯父の馬を盗んで売ったのじゃ。造作もないことじゃった。それ以来、盗みは元手のいらないよい商売じゃと思って、日本中で盗みをはたらいておる。五人の子供もそれぞれ盗みが得意じゃ。しくじったことなど一度もないわ。

しかし今宵はなにやら胸騒ぎがする。誰か吉次の宿へ行って様子を見て参れ。」

早速柳下(やけした)の小六が名乗りを上げました。山伏に扮装して青墓の長者の邸にでかけます。

「熊野の山伏でござる。食べ物を恵んでくだされ。」

そう言いながら、ぬかりなく邸内の様子をうかがいます。

邸の内からは米俵が投げ出されました。小六は、

「盗みの門出に縄がかかった米俵とは不吉なこと。」

と思いながら、腰の刀で縄を切ると、米を少しとって青野が原に戻りました。

早速長範に報告します。

「獲物はいくらでもございます。宝の山のようでした。四十人あまりの兵士が警護しておりましたが、これはたいした者ではございません。ただ一人、一六、七の若者がおりましたが、こやつが気になりまする。色白で立派な鎧をつけて、黄金の太刀をはいていました。鳥に喩えれば鳳凰のような風格です。この若者の目つきをみたところ、油断すればわれわれ三百七十名の命はないでしょう。」

これを聞いた長範は不安を拭いきれずにいますが、時も迫ってきたので、人々を率いて青墓の長者の邸へ向かいました。

まず熊坂の太郎が門を破ろうとします。その音を聞いた牛若は夜盗が来たと知って飛び出します。熊坂の太郎を見つけると、早速斬りかかり、太郎の首を討ち落とします。

それを見た二郎が急ぎ父親の長範に報告します。長範は、

「なんと無念な。おのれ手並みをみせてくれよう。」

と、長い棒を武器にして牛若に飛びかかります。しかし牛若に棒を斬られてしまいました。

三百七十人あまりの盗人たちは、牛若を真ん中に取り囲んで、一斉に飛びかかりますが、牛若はちっとも驚く気配がありません。東西南北自由自在に駆け回り戦います。あっという間に八十三人の盗人を斬り伏せました。

これを見た長範は、今度は長刀を持って牛若に飛びかかりました。さすがの牛若も、大勢の敵を相手にした後でしたので、長範に押され気味です。長範は「しめた」とばかりに激しく打ち込んできます。

牛若は、僧正が崖で習った天狗の兵法を思い出しました。霧の法を使って、辺りに霧を漂わせ相手の目をくらまし、小鷹の法を使って、小鷹に姿を変えて飛行し、長範に飛びかかります。

無惨にも長範は額をまっぷたつに打ち割られてしまいました。

その後牛若は奥州へ下向し、天下を治めたということです。

■ 完 ■

Copyright 2001. Kyoto University Library