京都大学所蔵資料でたどる文学史年表: 沙石集

《この作品について》

沙石集 しゃせきしゅう - 鎌倉時代後期・1279~

沙石集は、鎌倉時代後期の仏教説話集です。全10巻。無住 (1226-1312) という東国の僧が、1279 (弘安2) 年から4年ほどかけて書き上げました。

沙石集では、ほかの説話集に見られるような因果応報の話、美談・道徳的な話ばかりではなく、身近なこと・戯れごと・笑い話のようなものまでもが、仏教の教訓・教理を説明する材料として引き合いに出されています。和歌・連歌の話題も豊富ですし、東国出身者にふさわしく、地方庶民の生活を描いた話題も多く収録されています。砂 (沙) や石のようなもの (=戯言・世俗的な話) をたくさん集めることで、砂金や宝玉 (仏教の教訓・教理) を見出す、という意図から、沙石集と名付けられた、といえるでしょう。

一方でたくさんの仏教書などからの引用もかなり多く、博識かつ好奇心旺盛であった筆者の性格がうかがえます。また、説話集でありながら、単にお話を集めたというだけではなく、筆者自身の随筆・評論文としての性格も色濃くあらわれています。

酒屋を営む尼、酒に水を混ぜて売っていた。それは仏教の罪にあたる、と説教された尼は、今度は逆に水に酒を混ぜて売る。

《画像&資料について》

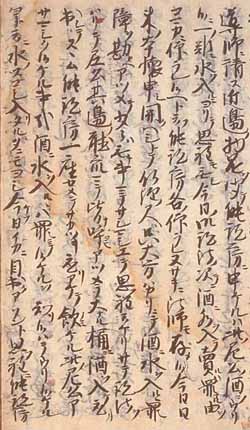

上の画像は、室町時代後期 (長享3年) に書き写された写本です。全9冊で、第7巻がありません。

《もっと知りたい》

【関連書籍】

●沙石集 / 小島孝之校注・訳 (新編日本古典文学全集 ; 52)

Copyright 2002. Kyoto University Library