挿絵とあらすじで楽しむお伽草子 第12話 西行物語

挿絵とあらすじで楽しむお伽草子

あらすじは、古文は苦手、何を言っているのかさっぱりわからない、でもお話の内容は知りたい、という方のために、わかりやすさを一番に考えました。厳密な現代語訳というわけではありませんが、お話の雰囲気が伝わるように工夫してあります。

第12話 西行物語

■ 巻一 ■

鳥羽院の御時、左兵衛尉藤原憲清という者がおりました。後に出家して西行と呼ばれたのがこの人です。憲清は、武士の家の生まれですから、武芸はもちろんですが、詩歌管絃の道にも優れた才能を示しました。また、和歌の道にかけては、業平や貫之などの古の歌仙にひけをとりません。帝も憲清をたいそう寵愛し、宮中での遊びのおりには、まず憲清を召し、側をはなしませんでした。

ところが、憲清は、表面上は真面目に朝廷にお仕えしていましたが、心の底では、この世の無常を観じ、出家を望んでいました。

(この世の栄耀栄華など、はかないもの。それに縛られて、死んでから地獄で苦を受けるとはあわれなこと。早く出家してしまいたいものだ。とはいえ帝の御恩や妻子のことを考えると……。)

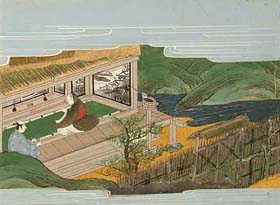

大治二年十月、帝は鳥羽院に行幸し、御所の障子絵を御覧になりました。当時歌詠みと名高い人々を召し、障子絵を歌に詠ませました。中でも憲清の和歌はすばらしかったので、帝はその和歌を優れた手跡の者たちに書かせました。憲清は朝日丸という剣を賜りました。

女院からも十五の衣をいただいたので、驚き、うらやまない者はおりませんでした。夜になって憲清が宿所に帰ると、一族集って大喜びです。

けれども憲清は、この様子を見ても、

(やはり名聞利養や妻子・眷属は、この世への執着を起させるものであることよ。これもまた、わたしを仏道へ入らせようという仏のお導きかもしれない。)

と、ますます出家に心を寄せるのでした。

夜も更けたので、憲清は親しい佐藤憲康という者と二人、退出しました。道すがら、憲康は、

「最近なにやらすべてが夢のような気がするのです。出家してどこかの山里に籠りたいものです。」

と語ります。これを聞いた憲清は、何だか胸騒ぎがします。二人ともに涙で袂を濡らしました。憲康は、

「明日は鳥羽殿へ参上する日ですね。ご一緒に参りましょう。誘ってください。」

と言うと、七条大宮に帰って行きました。

さて次の朝、憲清は約束通り、憲康を誘いにやってきました。ところが門のあたりでは人が大勢騒いでいます。家の中からも悲しむ声が聞こえます。不思議に思って中に入り、たずねてみると、

「主は亡くなりました。」

と言うではありませんか。

(昨夜あんな話をしたのも、こうなることを分かっていたからなのか……。)

と思うものの、目の前が真っ暗になったように感じます。

すぐにでも出家しようと思うのですが、やはりもう一度帝に最後の挨拶をしてからと思い返し、御所に向かいました。

鳥羽殿ではちょうど管絃の宴の最中でした。すぐに憲清が呼ばれます。ひとしきり盛り上がり、宴が終わると、憲清は出家の許しを乞いました。帝は大変驚き、もってのほかと聞き入れてくれません。しかし、ここで思いとどまってはいつ出家できるかわからないと、心を強く持ち、御所を退出しました。

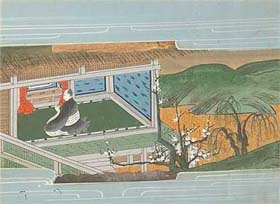

家に帰ると、幼い愛娘が喜んで走り出てきます。

「わあい、お父様のお帰りだわ。どうしてこんなに遅くなったの。きっと帝がお放しくださらなかったのね。」

かわいらしい姿で憲清の袂にまとわりついて離れません。憲清は限りなく愛しく思いますが、この愛着を断ち切らねば出家できないと思い返し、娘を縁側から蹴落としました。娘はびっくりして泣き出しました。

憲清はそれを聞かないふりで部屋の中へ入っていきます。女房や家来たちは、いつもと違う憲清の様子に驚き、騒いでいます。憲清の妻だけは、かねてから憲清の出家の志を知っていたので、驚く様子もありません。

夜が更けると、憲清は妻にさまざま語り聞かせます。

「夫婦は五百生の縁という。生まれ変わっても極楽の同じ蓮の上に生まれようではないか。」

けれども妻は全く返事をしません。それでも憲清は、固く決心しているので、思い切って自分でもとどりを切ってしまいました。髪を持仏堂へ投げ入れると、門の外へ走り出ます。二十五年の間住み慣れた宿です。もうこれきりだと思うと胸がしめつけられるようです。妻子のことなどを思うと、いよいよ心乱れて、涙がとめどなくあふれてきます。

憲清はそのまま西山のふもとの聖のもとに走っていき、そこでついに出家を遂げました。法名を西行と名付けられました。長年召し使ってきた家来もまた出家して、こちらは西住と名付けられました。西行は恩愛の絆を断ち切り、俗塵を離れて仏道に入ることが出来たことを喜び、西山のあたりに庵を結んで修行をはじめました。

■ 巻二 ■

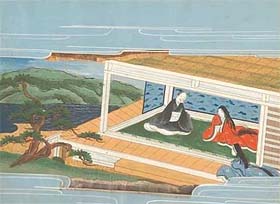

西行は、伊勢神宮に参詣しました。一の鳥居の前で拝みます。

「生死を厭い、仏法を修行し、菩提を願う人は、神慮にも叶うものである。ありがたいことだ。」

信仰の涙を流して拝みます。

天照皇大神のそばで後世を祈ろうと、二見浦に庵を結びます。御裳濯川のあたりや月読の宮の桜を眺めたりして過ごすうち、三年が経ちました。東国の方へ行ってみたいという気持ちが湧き起こってきたので、出発することにしました。日ごろ親しくしてきた人々が集まってきて別れの宴の始まりです。一晩中なごりを惜しみ、管絃の遊びをして夜を明かしました。

さて、東国へ向かう道の途中に、遠江国天中の渡りというところがありました。西行と同行の僧が渡し舟に乗ると、船はいっぱいになってしまいました。乗っていた武士が、

「そこの法師、降りよ、降りよ。」

と西行たちに言います。しらない顔をしていると、鞭で荒々しく西行を打ちました。西行は頭から血を流しています。

ところが、西行は少しも恨めし気な様子もなく、手を合わせて船を降りました。同行の僧はその姿を見て悲しみます。

西行は、

「都を出たとき、道の途中、いろいろと辛いことがあるだろうと言ったのは、こういうことのことを言ったのだ。 しかし、わたしは足や手を斬られようと、命をとられようとも、それを恨みには思わない。仏は慈悲を第一として衆生を救ってくださる。あだをあだで報ずれば恨みが消えることはないのだ。

わたしと一緒にいては、これからもこういった辛い目にあうであろう。それも忍びないから、お前は都へ帰れ。」

と言って、僧と別れました。

西行は、心強く同行の僧と別れたものの、さすがに長年慣れ親しんだ者だけあって寂しさは言いようもありません。一人さみしく中山を越えました。

駿河国の国迴部の宿につくと、西行は荒れた御堂に立ち寄り、休むことにしました。ふと後ろの方を見ると、見覚えのある笠がかかっています。それもそのはず、以前同行の僧と別れるときに、形見にと渡した笠でした。笠はあれども持ち主の姿は見えません。もしやと思い、宿で聞いてみると、

「春の頃、一人の修行者がやってきたので、この堂で食べ物などを与えました。ところがその後、犬に食われてしまったのです。しかばねはそのあたりにあるでしょう。」

と言うではありませんか。亡骸を探してみますが、みあたりません。 ますます世のはかなさを痛感した西行でした。

昔、在原業平が歌に詠んだ宇津の山を過ぎ、清見が関を通り、駿河の国に入りました。ここでもまた業平の歌を思い出しながら、富士の山を見上げます。富士の山からは煙が立ち昇り、中腹は雲に隠れています。ふもとには湖が広がり、さらに先には海が青青としています。都を出発してからの旅の辛さもしばし忘れさせてくれるような風景です。

足柄山を越えて、武蔵野に分け入ると、経を読む声が聞こえてきました。人里からもはるかに隔たった所と聞いていたので、不思議に思って声の聞こえる方へ行ってみると、ささやかな庵がありました。庵の中では、九十歳を超えるであろうと思われる老僧が経を読んでいます。明るい月が照らしています。もしや仙人かと思い、歩み寄りますが、お互いに呆然として声も出ません。しばらくして西行が、

「どのような方がこのようにして住んでいらっしゃるのでしょう。」

と訊ねますが、老僧は答えません。

再び西行が、

「わたくしは都の者でございましたが、東国へ下ってまいりました。武蔵野の秋の景色は、都で聞いていた以上にあわれ深いものでございますね。ここは人里からはるか遠いところとうかがっております。どうやってお暮らしなのでしょう。昔はどのような方でいらっしゃったのでしょうか。」

と訊ねると、老僧は、

「昔は郁芳門院の侍でございました。女院がお隠れになってから出家して、諸国を修行しておりましたが、この武蔵野は仏道修行の隠れ家にもってこいでしたので、二十九才の時にこの地に庵を結び、早六十年以上になります。読誦した経巻も七万部を越えました。」

と語りました。西行と老僧は、郁芳門院のことなど語り合い、互いに涙で袖をぬらしました。名残惜しくはありましたが、あかつきに、西行は老僧に別れを告げ、庵を立ち去りました。

白川の関を越え、ある野の中を通り過ぎると、なにやら由緒ありげな墓がありました。近くで草を刈っている男に、

「あれはどのような墓なのか。」

と訊ねると、

「それこそかの有名な実方中将とおっしゃった方のお墓です。」

とのこと。誰もがこのようにはかない命を終えて、野辺の露となるのだと、ここでも無常を観じた西行でした。

■ 巻三 ■

西行は陸奥にたどり着きました。平泉では藤原秀衡という者が陸州奥州両国を治め、力を持っておりました。かねてより秀衡が和歌の道に心を寄せていることを伝え聞いていた西行は、秀衡のもとを訪ねます。秀衡は大変喜び、自ら対面すると、西行を手厚くもてなしました。西行は秀衡の求めに応じて、恋の百首を詠んだりしながら過ごしました。

秀衡は、西行に四、五年逗留することをすすめますが、西行はそれを振り切って奥州を旅立ちました。おりしも秋の終わりの頃です。秋風や弱りゆくきりぎりすの声などが身にしみてあわれに感じられます。やがてその年も暮れ、旅の途中で新年を迎えました。西行は思い立って都へ向かうことにしました。

途中、周囲には美しい青柳を植え、軒端には暗くなるほど多くの梅を植えた伏せ屋がありました。誰か人が留めるというわけではありませんが、梅の香に引き留められて、その晩はその伏せ屋に泊りました。

西行は十数年ぶりに再び都の地を踏みました。ところが、都の様子を見ると、浮世のならいとはいえ、すっかり変わってしまっています。昔親しかった人は皆、すでに故人となっています。その人たちの家を訪ねてみると、どこまでが庭なのかもわからないくらい荒れ果てています。

(ああ、浮世はこのように無常なものだというのに、どうしてわたし一人おめおめと生きているのであろうか。故郷を懐かしむ心に耐えかねて、再び都へ戻ってきてしまったが、つまらないことをしたものだ。)

大内右近の陣のあたりを通り過ぎようとして、ふとのぞいてみると、鳥羽院のころとはすっかり変わってしまっています。ここでも昔がなつかしく思われる西行でした。

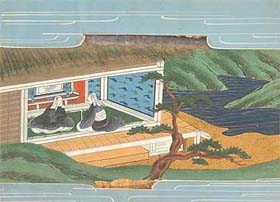

西行は北山の奥に庵を結び、修行に励みますが、心の通じ合う友もいません。 (わたしと同じように世を厭う人がいてくれたらなあ。過ぎた昔のことを語り合って慰めあえるのに……)

待賢門院の女房が世をのがれて小倉山のふもとに庵を結んでいるということを耳にした西行は、ある時この庵を訪ねてみました。聞いていたよりもささやかな住まいです。風の音、筧の水がしたたる音、山に分け入って木を拾い、谷に下りて水を汲む暮らし、すべてがあわれを催します。待賢門院に仕えていたころには、容姿の美しさに加えて、心ばえも優美だったため、多くの人がこの女房に心を寄せていました。ところが今は、緑の黒髪は雪のように白くなり、青柳の眉は霜が下りたよう、顔の皺も波のようです。昔とはうってかわった女房の境涯に、西行は涙するのでした。

「嵐の激しさなど無縁だったあなたが、いつそれを思い知ってこのような庵に住んでおられるのでしょう。」

親しかった女房の兵衛の局も、

「浮世にはもう『あらじ(留まるまい)』という嵐の風に誘われて、俗世を離れた庵のように見えますね。」

と同情します。

天王寺に参詣する途中、遊女で有名な江口を通りました。遊女のもとに宿を借りようとしますが、遊女たちは、

「あなたのような出家された方はお泊めできません。」

と言って承知しません。西行は、

「世の中を辛いものと思い切るまでが大変なのです。世の中は仮の宿りにすぎません。あなたたちは、その仮の宿を惜しんでわたしをお泊め下さらないとは。」

と詠んだ歌を書き付けて出て行きました。遊女たちはそれをみて、西行を呼び返すと、

「俗世を離れた人だとお見受けしたからこそ、このような仮の宿にお心をお留めなさいませんようにと思っただけなのです。」

と返歌しました。

天王寺に参詣してからしばらくして、西行は四国へ旅立つことを決心しました。もとより四国には行ってみたいと思っていましたが、あまつさえ崇徳院が流されたこともあって、讃岐へ向かう心が決まったのです。

さて、讃岐国につくとすぐに、崇徳院の様子をたずねます。院はすでに亡くなっていましたが、生前は後世のお勤めを熱心に行っていたとのことです。

(昔は多くの臣下がひれ伏し、誰も皆、どうにかしてお近くに侍り、お言葉をいただこうと、しのぎを削っていたというのに、帝位を離れ、仏法の名をだに聞かないこの島に流されたとは、何といたわしいこと。)

西行は院の墓前で涙を流すのでした。

西行は善通寺というところに庵を結びました。この善通寺というのは、弘法大師誕生の砌、仏法流布の聖地です。二、三年ここで修行をしましたが、いつまでもここに留まっているわけにもいかないので、都へ出発することにしました。この庵には軒近くに松が植えられていました。

(この松が人だったら、お互いに名残惜しいだろうに。わたしが都へ帰ってしまえば、この松はひとりになってしまうのだ。)

名残を惜しみつつ、西行は都へと旅立ちました。

■ 巻四 ■

都に着いた西行は、昔知り合いだった人をたずね、昔のことから今のことまで、一晩中語り明かしました。お互いに涙で袖を濡らします。話しているうちに、話題が西行の娘のことに及びました。

「そうそう、あなたがあれほど可愛がっておられた姫君のことです。おかわいそうに、あなたが出家されてから、母君もすぐに出家されたのですよ。一、二年の間は母君とご一緒にお過ごしだったようですが、九条の刑部卿の姫君で冷泉院の局という方が、養女になさって、大切にお育てしているということです。母君は高野山のふもと、天野というところで修行なさっているようです。この七、八年は、全く音信不通らしいですよ。最近冷泉院の局の姫君が婿をとったらしく、あなたの姫君はこの姫君付きの女房としてお仕えしているとのこと。ところが、日夜仏様にお仕えするばかりで、

『生きている間に、お父様の行方をお示し下さいませ。』

と祈っては泣いておられるそうです。」

西行は、何くわぬ顔でこの話を聞き、やがて帰っていきました。

次の日、西行は冷泉院の局のもとへ行き、主に頼んで娘を呼びました。娘が急いで行ってみると、父は墨染めの衣を着てやつれはてた姿で座っています。けれども長年会いたいと思っていた父です。涙が止まりません。西行も、

(わたしが家を出たときは、まだほんの子供だったのに、美しく成長したことよ。)

と感涙にむせびます。

「長年たがいにどこでどうしているかもわからなかったが、今ここで会うことができた。そもそも親子の縁は前世の因縁という。このわたしの言うことを聞いてくれるか。」

「どうして聞かないことがありましょう。何事もお父上のお心のままに。」

「うれしいことを言う。まだ幼かった頃は、大切に育てて院などにお仕えさせようと思っていたが、わたしがこのようになりはててしまったからには、それも叶うまい。しっかりした後見のない宮仕えなど、人に侮られるのがおちじゃ。思えばこの世は夢幻のようなもの。この上はお前も尼になって、母と一緒に後世を祈るがよい。わたしが極楽に往生する時には、必ずやお前たちも迎えよう。」

娘は少し考えていましたが、涙をおさえて、

「わたくしは幼い頃から父母に離れ、このように頼りない身の上になってしまいました。ですから、どうにかして出家したいと思っておりました。」

と答えます。西行は喜んで、出家の日時を約束すると帰っていきました。

さて、約束の日になりました。娘は髪を洗って迎えを待ちます。とうとう迎えの車がやってきました。いざ出発しようとしますが、いったん邸の内に引き返し、冷泉殿をじっとみつめると、再び涙ぐみながら外へ出ました。その後、冷泉殿は、娘が出仕してこないので、待ちきれずに使いを遣わすと、すでに出家したとのこと。

(幼い頃から片時もはなれず、かけがえのないものと思っていたのに、あの娘はそうではなかったのね。)

と恨みますが、出がけに自分をじっと見つめていたのはこういうことだったのかと合点がいき、泣き悲しんだのでした。

西行は娘を迎えとると、長い黒髪を切り、出家させました。

「わたしが在俗のころは、出世を喜び、妻子や財産に執着していた。世の無常を悟って一度は俗世を去ったとはいえ、凡夫のならい、心の中ではそなたのことが気がかりであった。しかし今、お前が出家を遂げたからには、わたしのこの世での望みは果たされた。お前は見た目は女だが、将来は必ず成仏するであろう。お前とこの世で会うのもこれが最後じゃ。父は浄土でお前を待つことにしよう。母は高野山のふもと、天野というところにいるという。訪ねて行き、ともに仏道を修行しなさい。」

と言って、法文を授けます。

娘尼は、

「わたくしは四歳で父に捨られ、七歳で母と別れました。それ以来人を恐ろしいと思って過ごしてまいりました。幼い頃から出家の志がございましたが、女の身なれば叶わず、残念に思っていたところ、この度念願叶って出家を遂げることができ、うれしゅうございます。たとえ万宝を与えられたとしても、それは一瞬の夢のようなものですが、父上が先ほど授けてくださった法文は、後生の道しるべとなりましょう。浄土で親子三人、必ずお会いしましょう。」

と言って、泣く泣く天野をさして旅立っていきました。西行はその姿をいつまでも見送っておりました。

娘尼は、天野は高野のふもととは聞いていましたが、どちらへ行けばよいのやら、見当もつきません。心ひとつを道しるべに、慣れない旅を続けました。道行く人たちも、娘の様子を見て、

「これはなにやら由ありげな尼君だこと。おいたわしい。」

と涙を流します。さて、そうこうするうちに、娘尼はとうとう天野の母親を訪ねあてました。昔のことや今のことなどを語り合い再会を喜びます。母子はともに修行して暮らしました。

西行は大原の奥に籠って修行を続けました。その後、東山のふもと、双林寺のかたわらに庵を結び、日夜修行に励みます。

この庵の御堂のそばには、桜が植えてありました。

「願わくは 花のもとにて 春死なん その如月の 望月のころ

同じことなら、この桜の花盛り、釈迦如来が涅槃に入られた二月十五日の朝、死にたいものだ……。」

西行は、この歌のとおり、建久九年二月十五日、西方に向かって念仏を唱えながら往生しました。空には音楽が聞こえ、この世ならぬ香りが満ちあふれ、紫の雲がたなびいています。阿弥陀三尊が聖衆を率いて、極楽から西行を迎えに来たのです。人々は驚き、西行の往生を噂しました。

さて、天野の母尼は、娘の尼とともに修行を続けていました。母尼は自分の死期を悟り、念仏しながら、眠るように往生を遂げました。娘尼も、正治二年八月彼岸のころ、おなじく往生しました。

■ 完 ■

Copyright 2002. Kyoto University Library